Wer wünscht sich das nicht: Alt werden und sich wohl fühlen?

Gleichzeitig tauchen immer wieder Schreckgespenste vom Altern auf, die auf Siechtum, Ausgeliefertsein an Pflegepersonen und Einschränkungen der Autonomie und Bewegungsfähigkeit hinauslaufen. Vorübergehende Vergesslichkeit wird als Anzeichen von Demenz gedeutet.

Anpassung an die Veränderungen im Alter

Dem steht gegenüber, dass die Lebenszufriedenheit von älteren Menschen eher zu- als abnimmt – zumindest im Durchschnitt. Es gibt also sehr wohl die oben befürchteten Einschränkungen, auch wenn diese prozentual nicht dominant sind.

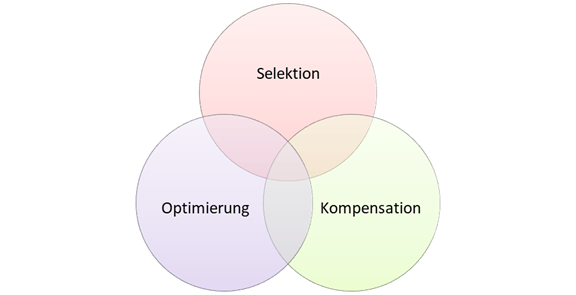

Menschen sind in der Lage, ihre Ziele an ihre Möglichkeiten anzupassen, die tatsächlichen Möglichkeiten zu optimieren und Einschränkungen durch anderes zu kompensieren.

Grafik: Nach Baltes & Baltes 1989

D.h. wir wählen ein Verhalten aus (Selektieren), optimieren es, so gut es geht und sorgen für Kompensationen dort, wo es nicht mehr so gut geht.

Ein Fall aus der Praxis: Alt werden und die Bewegungseinschränkungen

Frau H. ist aufgrund von Schmerzen im rechten Knie nicht mehr in der Lage, längere Strecken zurückzulegen. Das hat ihr erst einmal Probleme bereitet, weil sie doch so gerne spazieren ging und das Joggen wieder aufgenommen hatte, das sie nun nicht mehr ausüben kann.

Nach einer kurzen Phase von Verzweiflung ist sie aufs Fahrradfahren ausgewichen, das ihr keine Schmerzen bereitet und gleichzeitig ihren Bewegungsdrang befriedigt. Diese Kompensation macht ihr zunehmend mehr Spaß, obwohl sie dem Joggen und Spazierengehen nachtrauert.

Das also ist ein Beispiel für eine gelungene Kompensation, die zunehmend geübt und so optimiert wird. Damit Frau H. dahin kommen konnte, war es nötig, sie in der Therapie in Bezug auf die Trauer über den Verlust der Bewegungsfähigkeit zu begleiten. Wir haben herausgearbeitet, dass wir uns alle früher oder später von lieb gewordenen Tätigkeiten verabschieden müssen, weil wir sie körperlich nicht mehr bewältigen können. Dennoch ist, wenn wir alt werden, das gute Leben damit nicht beendet. Es beginnt ein neuer Abschnitt guten Alternativen.

Die Zufriedenheit muss nicht abnehmen

Solche und andere Vorgänge tragen dazu bei, dass die Zufriedenheit nicht zwangsläufig abnimmt. Dennoch sind die die Bilder von älteren Menschen, mit denen wir regelmäßig von außen konfrontiert werden und die wir auch in uns tragen, eine andere Sicht aufs Alter vermitteln, als es tatsächlich der Fall ist.

Im Schnitt ist es so, dass die heute 75-Jährigen z.B. in ihren kognitiven Fähigkeiten denen von 65-Jährigen von vor 20 Jahren entsprechen. (s. Wahl 2024) Auch die körperliche Fitness ist wesentlich größer bei den heute 75-Jährigen als noch vor 20 Jahren.

Wirkung von negativen und positiven Bildern im Alter

Wir könnten also sagen, dass wir uns mit den negativ geprägten Bildern das Leben schwer machen, denn natürlich gibt es eine Rückwirkung dieser Bilder auf uns selbst. Insbesondere dann, wenn wir davon betroffen sind und selbst vielleicht gerade Einschränkungen deutlich spüren und/oder eher depressiv sind. Wir neigen dann dazu, die negativen Bilder stärker in den Vordergrund holen. Diese wirken wie eine Verstärkung.

Deshalb kann es sinnvoll sein, die Positive Psychologie (siehe diese Artikelreihe) auch auf die Sicht aufs Altern anzuwenden.

Wir wissen, dass die meisten Menschen sich jünger fühlen, als sie nach ihrem Lebensalter sind. Im Schnitt, kann man sagen, schätzen wir uns ab einem Alter von Mitte 30 um ca. 20% jünger ein. Indem die Alten so ihr wirkliches Alter nicht ernst nehmen und sich jünger fühlen, geben sie sich ständig eine positive Rückmeldung. Diese kann sich offenbar auf Alternsprozesse positiv auswirken, indem die Bereitschaft, aktiv zu sein und das Leben zu genießen, parallel zunimmt. Auch hierdurch entstehen Rückkoppelungsschleifen, die sich auch biologisch positiv auf Krankheitsprozesse auswirken können: Indem diese für weniger schlimm bewertet werden werden die noch vorhandenen Ressourcen höher bewertet.

Zurück zum Fall aus der Praxis

Das hat zur Folge, dass Frau H. unter ihrer Einschränkung weniger leidet, weniger depressiv reagiert und ihre Aktivitätsbereitschaft steigt, d.h. die depressive Antriebsschwäche nicht so stark durchschlägt.

So können wir stärkend auf Alternsprozesse schauen: „Auf welche Ressourcen können ältere Menschen zurückgreifen?“

Frau H. sagt: „Ich habe schon so viele Krisen hinter mich gebracht, da werde ich die jetzige doch auch noch bewältigen.“

Voraussetzung ist hier natürlich, dass Frau H. tatsächlich positive Erfahrungen mit der Bewältigung von Schwierigkeiten gemacht hat. Dort, wo das weniger der Fall ist, können wir die Menschen dennoch in ihren „Stärken stärken“ (siehe hierzu auch diesen Artikel). Diese Stärken z.B. für das bestehende Thema oder die bestehende Einschränkung mehr zu nutzen und heranzuziehen, wirkt sich positiv auf das Erleben aus.

Alt werden – wir dürfen langsamer und vergesslicher sein!

Ältere Menschen werden langsamer, legen weniger Wert auf Konkurrenzdenken: Das Langsamere bezieht sich sowohl auf die körperliche Beweglichkeit, als auch auf die geistige. Dennoch sind die Leistungen insgesamt nicht schlechter als bei Jüngeren – nicht umsonst spricht man in vielen Länden von „den Weisen“ statt von „den Alten“.

Aber hat es nicht auch Vorteile, nicht mehr so schnell sein zu müssen, noch irgendwelche Gipfel erklimmen zu müssen? Die Lebenszufriedenheit nimmt mit dem Älterwerden jedenfalls nicht ab.

In einer Welt, in der die Menschen älter werden als zuvor, in der die Errungenschaften der Medizin, aber auch das Selbstbewusstsein und die Lebenserfahrung älterer Menschen mehr herangezogen oder entwickelt werden kann, sind psychologische und therapeutische Hilfen für diese Altersgruppe altersgerecht anzubieten.

Gerade ältere Menschen, die Angst vor Demenz haben, sollten wir informieren, dass zunehmende Vergesslichkeit von aktuellen Ereignissen Teil des Alterungsprozesses ist, ohne, dass es sich um eine Demenz handeln muss. Auch wenn die Anzahl dementer Menschen absolut zunimmt, so nimmt der relative Anteil in der Bevölkerung trotzdem eher ab. Und wir können viel dafür tun, demente Prozesse aufzuhalten, zu lindern oder erst gar nicht entstehen zu lassen.

Risikofaktoren für Demenz

In der Zeitschrift Lancet wurden in der Vergangenheit schon 12 Risikofaktoren veröffentlicht für Demenz: Geringe Bildung, traumatische Hirnverletzungen, körperliche Inaktivität, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Bluthochdruck, Adipositas, Diabetes, Hörminderung, Depression, soziale Isolation und Luftverschmutzung. Jetzt sind noch Sehschwäche und erhöhter Cholesterinspiegel hinzugekommen. Und es heißt dort, dass bei Beachtung der Risikofaktoren das Demenzrisiko um 45% gesenkt werden kann. Auch wenn manche Wissenschaftler diese hohe Zahl bezweifeln, zeigen die Zahlen, dass wir durchaus einen erheblichen Einfluss auf das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, haben. (s. https://www.alzheimerhilfe.at/neuer-lancet-report/ ) Einer der Hauptfaktoren ist der Sozialkontakt, der in hohem Maße einer Demenz entgegenwirkt.

Also: Lasst uns die im Vergleich zu früheren Generationen geschenkte Zeit genießen, mit Freude das tun, was uns gut tut und die Zeit mit Menschen verbringen und genießen, die uns nahe stehen!

Literatur:

Baltes, Paul B. und Margret M. Baltes, 1989. Erfolgreiches Altern: Mehr Jahre und mehr Leben. In: Margret M. Baltes, Martin Kohli und Klaus Sames, Hrsg. Erfolgreiches Altern: Bedingungen und Variationen. Bern: Huber, S. 5-10.

Wahl, Hans Werner, Positive Alternspsychologie. Die Stärke der zweiten Lebenshälfte, Weinheim: Beltz Juventa 2024