Paradoxien und Ambivalenzen als Motor für Veränderung in der Psychotherapie

Schwerpunkt: Psychotherapie, Veränderungsprozesse, Forschung & Praxis

Einleitung

In Teil 1 dieser Reihe wurden Paradoxien und Ambivalenzen definiert. In Teil 2 stand der Umgang damit in Organisationen und Teams im Mittelpunkt. Dieser dritte Artikel richtet den Fokus auf die Psychotherapie. Denn in keinem anderen Feld wird die produktive Kraft von Ambivalenzen und Paradoxien so sichtbar wie im therapeutischen Prozess.

Menschen kommen in Psychotherapie, weil sie Veränderung wünschen. Gleichzeitig kann genau diese Veränderung Angst auslösen oder Widerstand erzeugen. Aus Sicht der Veränderungspsychologie ist das kein Defizit – sondern ein normaler Bestandteil jeder Transformation (Miller & Rollnick, 2013).

1. Warum Veränderung paradox ist

Veränderung bedeutet Unsicherheit. Unser Nervensystem bevorzugt Sicherheit vor Wachstum (Porges, 2011, s. hierzu auch Franz, 2021, S. 35 ff.). Das führt zu einem scheinbaren Widerspruch: Wir wollen Veränderung – aber wir fürchten die Folgen.

In der Psychotherapie zeigt sich dieses Spannungsfeld häufig als Widerstand. Systemisch betrachtet ist Widerstand kein Merkmal von mangelnder Motivation, sondern Ausdruck einer paradoxen Botschaft im inneren Erleben. Es kann auch sein, dass unser limbisches System, dort insbesondere die Amygdala mit Angst und Stress reagiert auf anstehende Veränderungen. In der Amygdala hat das Vorrang, was dem Überleben dient. Eine Veränderung, die nicht lebensnotwendig ist, kann also von dort aus schnell verworfen werden. Auch die somatischen Marker, die im Körper verankert sind, können, wenn sie nicht integriert sind, den hilfreichen Veränderungsprozess aufhalten. (s. Damasio, 2007, S. 227 ff.)

2. Ambivalenz als notwendiger Schritt der Veränderung

„Ambivalenz ist ein normaler und notwendiger Bestandteil von Veränderung.“ (Miller & Rollnick, 2013). Denn wenn es eindeutig wäre, was die nächsten Schritte sein sollen, könnten wir sie einfach tun. Veränderung geht immer auch mit Ängsten einher, weil wir nicht wissen, was danach kommen wird. Insofern ist Ambivalenz ernst zu nehmen.

Ambivalenz ist kein Hindernis – sie ist der Tunnel, durch den Veränderung hindurchgeht. Wenn Therapeuten Ambivalenz würdigen statt sie zu bekämpfen, entsteht Raum für Entwicklung. (s. hierzu den Artikel zur therapeutischen Haltung)

3. Paradoxien in der therapeutischen Beziehung

Die therapeutische Beziehung selbst ist häufig paradox. Je mehr der Therapeut auf Veränderung drängt, desto stärker kann der Widerstand wachsen.

Paul Watzlawick (1974) beschrieb: „Druck erzeugt Gegendruck.“

Deshalb ist die Haltung entscheidend:

- Nicht ziehen, sondern führen.

- Nicht lösen wollen, sondern aushalten.

- Nicht entscheiden, sondern ermöglichen und einladen.

Selbst wenn wir als Therapeuten sinnvolle und lebensverbessernde Möglichkeiten sehen, können wir unsere Klienten nicht so einfach davon überzeugen. Denn wie oben beschrieben, ist es kein rationaler Vorgang, sondern einer mit vielen Emotionen versehen – solchen die der Veränderung dienlich sind und solchen, die eher hinderlich sind. Genauso wenig, wie man Menschen zu ihrem Glück zwingen kann, kann man sie zu einer Veränderung des eigenen Lebens überreden. Wir können die Menschen immer nur da abholen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen und von da aus begleiten. Und müssen dafür sorgen, dass die somatischen Marker (s.o.) nicht dagegen spielen.

4. Fallvignette 1 – Paradoxie: Nähe oder Autonomie?

Lisa (Name geändert) sitzt im Therapieraum. Sie erzählt über ihre Mutter, die zu ihr sagt:

„Du musst selbständiger werden – aber vergiss nie, dich um mich zu kümmern.“

Je mehr Lisa ihre Autonomie entwickelt, desto stärker zieht die Mutter sie zu sich zurück. Je mehr Lisa bei ihr bleibt, desto mehr verliert sie sich selbst. Hier hat die Mutter die Tochter in eine Paradoxie verwickelt, aus der sie nicht mehr widerspruchsfrei herauskommt. Es sei denn, sie nimmt in Kauf, von der Mutter als hartherzig beurteilt zu werden, wenn sie sich und ihre Karriere in den Vordergrund rückt.

Aus systemischer Perspektive handelt es sich um einen klassischen Double Bind (Watzlawick, 1974). Dieser besteht aus zwei widersprüchlichen Botschaften in einer. Die Folge ist, dass egal, was – in diesem Fall – Lisa tut. Sie wird in der einen oder anderen Richtung falsch handeln. Aus traumatherapeutischer Perspektive entsteht ein Bindungskonflikt: Nähe erzeugt Druck, Distanz erzeugt Schuldgefühle. So lange wie Lisa also für ihre Mutter da sein will, bleibt sie in diesen double bind verstrickt.

Der familientherapeutische Ansatz von Selvini-Palazzoli und ihrem Team (1977) ist vor dem Hintergrund solcher paradoxer Situationen entstanden, in die sich Klienten verstricken können oder verstrickt werden können.

„Unter großen Mühen und nach unzähligen Irrtümern, Enttäuschungen und Zornesausbrüchen begannen wir zu begreifen, dass wir, um das Spiel zu begreifen, (Hervorhebung der Verfasser) uns zwingen mussten, alles, was in dieser Familie geschah, lediglich als die praktische Wirkung von Schachzügen anzusehen, die ihrerseits Gegenzüge hervorriefen – und das alles nur, um das Spiel endlos fortzusetzen.“ (S. 47)

Insofern sind die Interventionen von Therapeuten auch Schachzüge, die mit dem Ziel gespielt werden, das Spiel zu verändern.

Insbesondere bei Bulimie und Anorexie hat dieser Ansatz Erfolge erzielt. Das Therapeutenteam hat versucht, die Paradoxien im Familiensystem zu verstehen, um darauf aufbauend Interventionen zu entwickeln, die sie als Gegenparadoxon deklariert haben.

5. Fallvignette 2: Paradoxe Antwort auf elterliche Anforderung

Angela (Name geändert) hat eine Bulimie entwickelt. Mutter und Großmutter hatten ihr vorgehalten, sie sei zu dick, obwohl das objektiv nach Fotos, die sie mir zeigte, nicht gestimmt hat. Daraufhin hat Angela die Bulimie als Kompromiss entwickelt: Einerseits führt sie sich große Mengen Nahrung zu, andererseits erbricht sie diese wieder und hält sich so schlank.

Das Paradox: Mutter und Großmutter haben ein normal gewichtiges Mädchen als dick bezeichnet und damit in ihrer Körperlichkeit abgelehnt. Dem hat Angela Rechnung getragen, indem sie die Nahrung wieder erbrochen hat.

Das Gegenparadoxon in diesem Fall: „Ihre Tochter hat einen für sich gangbaren Weg aus einem Dilemma gefunden, indem sie sich Nahrung zugeführt und wieder erbrochen hat, um den elterlichen und großelterlichen Anforderungen zu entsprechen. Für diese Leistung hat sie doch Anerkennung verdient, oder?“

6. Fallvignette 3 – Ambivalenz: Sicherheit oder Aufbruch?

Horst (Name geändert) will sich beruflich verändern. In der Therapie sagt er:

„Ich möchte mich auf die neue Stelle bewerben – aber ich habe Angst, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein und die Sicherheit aufzugeben, die ich jetzt habe.“

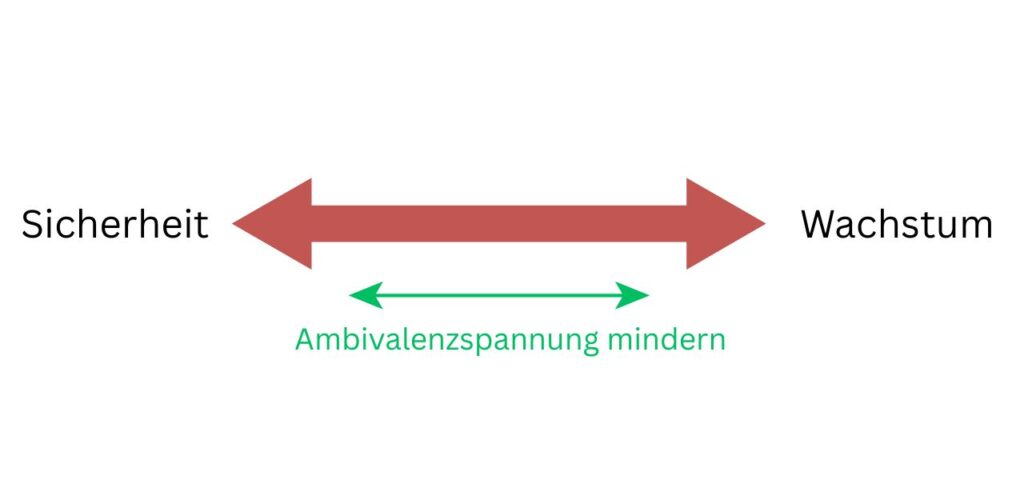

Er steckt fest zwischen zwei Polen: Sicherheit und Wachstum.

Die Stärke der inneren Spannung in dieser Ambivalenz entscheidet darüber, wie stark sie Horst belastet. Wir können es als Polarität darstellen, die es auf jeden Fall gibt, deren Spannung aber geringer ausfallen könnte, so dass Horst handlungsfähiger wäre.

Diese Art von Ambivalenz beschreiben Miller & Rollnick (2013) als typischen Punkt, an dem Veränderung beginnt. Ambivalenz ist nicht das Problem – sie ist das Portal, durch das unsere Klienten gehen müssen, um die eigenen Veränderungsschritte zu machen. Dabei ist es hilfreich, wenn die Spannung in der Ambivalenz verringert wird (z.B. mit Techniken des ROMPC), weil das Nutzen der Ambivalenz dann leichter fällt.

Das gilt im Übrigen auch für Paar-Beziehungen: Viele Paare bewegen sich lange in einer Ambivalenzphase, in der schwanken sie zwischen Gehen oder Bleiben. Am Ende der Ambivalenzphase kommt das Paar entweder auf neuem Fundament wieder zusammen oder trennt sich und gerät damit in die Trennungsphase. (s. Maltry/Andersch-Sattler, 2014)

6. Was Therapeuten konkret tun können

- Ambivalenz würdigen: „Ein Teil von Ihnen will… ein anderer Teil fürchtet…“

- Sicherheit aktivieren und stimulieren (Polyvagal-Theorie: Regulation vor Intervention)

- Ängste minimieren (ROMPC)

- Paradoxien sichtbar machen („Beides darf da sein.“)

- Nicht auf Entscheidungen drängen – den Prozess der Reifung begleiten

Therapie ist kein Ort, an dem Paradoxien verschwinden. Sie werden sichtbar, benennbar und handhabbar. Ambivalenzen werden ernst genommen und genutzt.

7. Fazit

Paradoxien und Ambivalenzen verschwinden nicht, wenn wir gegen sie kämpfen. Veränderung entsteht dort, wo beide Seiten des inneren Konflikts Platz haben.

Nicht im Entweder–Oder, sondern im Sowohl–Als–Auch.

Literaturverzeichnis

Andersch-Sattler, H.-G. (2021), Hg.: Veränderung in unsicheren Zeiten, Kissing (Synbooks)

Bateson, G. u.a. (1969): Schizophrenie und Familie, Frankfurt/M. (Suhrkamp)

Damasio, Anotonio R. (2007), Descartes‘ Irrtum, Berlin (List Tb)

Franz, Petra (2021): Die ployvagale Theorie von Stephen Porges und ihre Bedeutung im ROMPC. In: Andersch-Sattler (2021), S. 35 ff., Kissing (Synbooks)

Maltry, R./Andersch-Sattler, H.-G. (2024), Doch noch scheiden oder weiter leiden, Hamburg (Rowohlt)

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013), Motivational Interviewing: Helping People Change, New York (Guilford Press)

Porges, S. (2011), The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation, New York (Norton)

Selvini-Palazzoli, M. / Boscolo, L., Cecchin, G., Prata, G. (1977), Paradoxon und Gegenparadoxon, Stuttgart (Klatt)

Watzlawick, Paul (2009), Wie wirklich ist die Wirklichkeit?, München (Piper)

Watzlawick, Paul / Beavin, Janet H. / Jackson, Don D. (1974), Menschliche Kommunikation, Bern, Stuttgart, Wien (Hans Huber)

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. (2012), Schematherapie, Weinheim (Beltz)